Quattro scienziati avanzarono un’ipotesi interessante per spiegare certi eventi. Misero in correlazione gli spiaggiamenti e le tempeste solari; dicevano che la magnetoricezione delle balene, il sesto senso che usano per seguire i campi geomagnetici della crosta terrestre, poteva essere mandato in tilt dalle radiazione elettromagnetiche a migliaia di chilometri dal sole. Disorientate, le balene avevano nuotato dritte verso acque poco profonde. In cielo le stesse tempeste solari avevano innescato un’aurora boreale spettacolare, tende scintillanti che sollevandosi avevano svelato la presenza di giganti morenti.

Un tempo possedevamo anche noi questo senso innato: quello che gli uccelli e altri animali usano per migrare, in accordo con i mutamenti delle costellazioni e i cambiamenti della luce in base alle stagioni. Adesso ci siamo persi per sempre. Sembra che le balene abbiano nel corpo minuscole particelle di ferro che fungono da bussola, comunicando loro qual è la direzione giusta e quella sbagliata; inspiegabilmente, nessuno le ha ancora trovate. Le conseguenze del loro disallineamento, tuttavia, sono evidenti. Possiamo illustrarle con grafici e statistiche. In estate i capodogli maschi lasciano le famiglie in acque più calde e migrano a nord seguendo i branchi di calamari. Rientrando a sud, hanno due possibilità: tornare indietro seguendo il percorso dell’andata, oppure entrare nel Mare del Nord. Tratti in inganno da perturbazioni celesti a milioni di chilometri di distanza, prendono la decisione sbagliata.

___

Cinquecento anni fa Dürer andò a Rotterdam in cerca di una balena.

Fu il momento in cui nella sua vita cambiò tutto.

Il 1519 era stato un anno difficile per l’artista. Era morto il suo mecenate, Massimiliano, imperatore del Sacro Romano Impero, lasciandolo senza un reddito stabile. Tutta quella sicurezza, svanita. Dürer era il più famoso artista a nord dell’Italia, ma era preoccupato. Non era più giovane; il suo corpo stava iniziando a dare segni di cedimento. Se perdo la vista e l’agilità per i miei affari saranno guai, diceva. Soprattutto, però, era governato dalla malinconia di Saturno, la cui influenza lo affliggeva da sempre. Da che era in vita, viveva nella sua mente. Dürer venne a sapere che l’erede di Massimiliano, il suo nipote diciannovenne Carlo, sarebbe andato a far visita al re d’Inghilterra Enrico VIII, perciò decise di andare a sua volta per richiedere un vitalizio. Poi venne annunciato che Carlo sarebbe stato incoronato nei Paesi Bassi; quindi, Dürer pensò bene di recarsi lì. Durante il suo viaggio venne ricevuto in città principesche, da Colonia a Bruxelles ad Anversa, dove la corporazione dei pittori si alzò in piedi sui due lati del tavolo mentre lui veniva accompagnato nella sala della cena. Anversa, a quel tempo, era il più ricco porto commerciale del nord Europa e si stava preparando all’incoronazione. In un magazzino che era solito ospitare pelli o legno, dozzine di pittori stavano lavorando a uno spettacolo trionfale per onorare l’imperatore: quattrocento archi ampi quaranta piedi, che sarebbero stati posizionati lungo la strada con delle scene recitate al loro interno e delle giovani donne in posa a mo’ di statue viventi. Dürer aveva assistito alla processione come un ragazzino al carnevale, con in mano un candelotto di stelle filanti. Passarono le candele e le trombe dei Franchi, i Re Magi in groppa a enormi cammelli e su altre bestie rare e per finire un grande drago che Santa Margherita e le sue ancelle conducevano con una cinta. Dürer però stava per assistere a qualcosa di persino più sensazionale. Non in processione per le strade, bensì nel palazzo del comune.

Ho visto le ossa del gigante, scriveva meravigliato nel suo diario. La sua gamba, sopra il ginocchio, è lunga 5 piedi e mezzo, incomparabilmente pesante e molto spessa, e lo stesso vale per le scapole e gli altri suoi arti. L’uomo era alto 18 piedi, aveva governato Anversa e compiuto incredibili prodezze. Si diceva che queste reliquie appartenessero a un gigante assassinato la cui mano era stata gettata in mare, dando così il nome alla città di Anversa, Antwerp: ant, mano, e werpen, gettata via. In realtà erano le ossa di una balena della Groenlandia.

Persino per un artista era impossibile immaginare simili creature, pensare a quale carne avesse ricoperto quelle ossa. Dürer si entusiasmava di fronte a simili meraviglie: per un artista rappresentavano una grande sfida, un’attrazione, proprio perché erano così difficili da comprendere. Esattamente come per Dio, nessuno la pensava allo stesso modo sul loro aspetto, o su ciò di cui potevano essere capaci. Le balene portavano in carico quest’ignoranza sulle loro spalle, appesantite da studiosi e artisti che là sopra cercavano di tenersi in equilibrio. Dürer non era così ingenuo. Aveva letto di queste creature fin da ragazzo, sebbene la sua fonte fosse anziana come una balena o uno squalo.

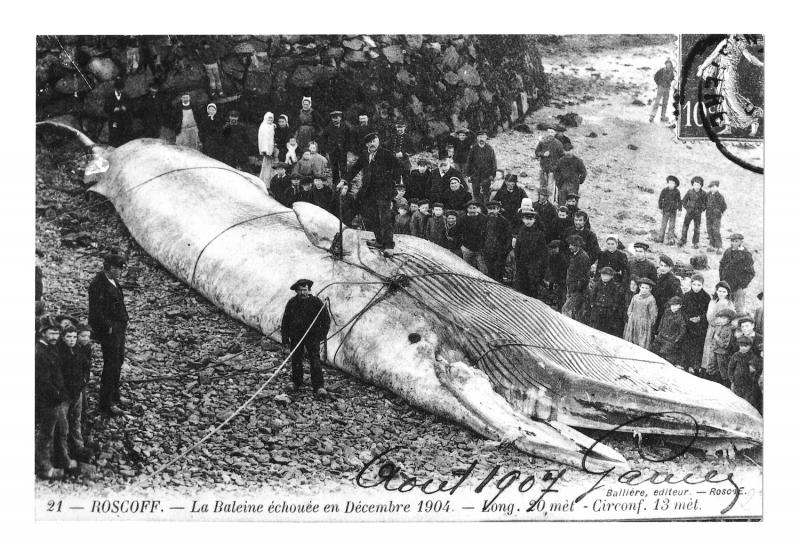

Poi arrivò la notizia che stava aspettando: a Zierikzee in Zelanda una balena è rimasta spiaggiata in seguito all’alta marea e alla burrasca, è lunga più di cento braccia e non riesce a tornare in mare, anche se la gente sarebbe contenta di vederla ripartire. Temono la puzza, perché è così grande che secondo loro non basterebbero sei mesi per farla a pezzi e bollire il grasso.

Il cuore di Dürer si mise a battere più forte perché non voleva perdere l’occasione di vedere questa bastia da vicino, per nessuna ragione al mondo. Poteva cambiargli la vita, molto più di qualsiasi pensione imperiale. Ma la fede? Che ne era della fede? Due anni più tardi, dopo uno spiaggiamento simile sulla stessa costa, Martin Lutero dichiarò che il leviatano era un portento divino. Sulla base di antichi esempi, spiegò, un tale mostro marino era un palese segno d’ira celeste.

Alla vigilia di Santa Barbara, il 3 dicembre 1540, Dürer partì a cavallo da Anversa e si diresse verso nord, alla cittadina litoranea di Bergen-op-Zoom, poco sotto Rotterdam. Si era preparato alla spedizione acquistando tre paia di scarpe, un paio di occhiali e un bottone d’avorio. Pittore e tipografo, la sua arte era destinata a rimanere.

L’arte non è in grado di riprodurre l’erba o un albero, o di creare dei semi soffiandoli lontano. Perciò Dürer dipinge la sostanza del nulla: l’aria ondulata, come alcuni chiamano il vento, diceva Turner. No, dipinge anche ciò che non può essere dipinto, diceva Erasmo da Rotterdam: fuoco, raggi di luce, tuoni, lampi, fulmini, o le nuvole su una parete, ovvero qualcosa di molto simile a un sogno oppure niente e basta.

Ad Anversa, Dürer comprò tredici pennelli con setole fatte di peli di focena. La setola davanti al miscelatore, mettendoci dentro a forza un narvalo, partendo dalla zanna per poi sminuzzare il resto. L’artista era pagato per ripetere in continuazione questo tradimento. Il più ricercato era il lapislazzulo semiprezioso, che a peso veniva più dell’oro e produceva il colore più importante di tutti: il blu oltremare; lo si otteneva dalla pietra, ma avrebbe potuto essere estratto dai fondali dell’oceano o macinato direttamente dal cielo. Nessun altro tra i pittori tedeschi usò questo colore stupefacente; nessuno si azzardò mai. Non stupisce che gli artisti venissero accusati di aver stretto patti con il demonio. Nell’angiporto, Dürer aveva scambiato stampe del valore di dodici ducati per un’oncia di questo colore, la sua dose di droga. L’aveva scoperta a Venezia, dove aveva inondato la veste luminosa della Vergine come lo spirito del mare di cui lei era la Stella. Deificò la creatura con il blu e l’oro, i colori stessi della cristianità, trasformando in sacro un soggetto che poteva essere il rimasuglio di una battuta di caccia, dilaniato dai morsi di un cane. Mise piume e denti di leone sullo stesso piano di santi e imperatori. Dipinse Dio nel sangue e nella sporcizia.

Padre Tempo con la clessidra e la falce maledetta; pezzi di balena sparsi qua e là, auspicio della carneficina che seguirà. I presagi giungono rapidi e abbondanti. Le tempistiche, tanto per cominciare. La vigilia di Natale, quattro giorni dopo che la balena di arenò, ci fu un’eclissi di sole; quell’estate c’era stata un’eclissi di luna: nell’immagine vennero raffigurate entrambe, come se a offuscare la luce fosse stato l’animale che dimorava nelle tenebre. Le parole terra motus in uno dei cartigli si riferiscono a un terremoto che aveva coinciso con l’oscurarsi del sole. (Oggi sappiamo che simili scosse possono essere collegate alle fasi della luna, e che possono causare lo spiaggiamento dei cetacei).

Se di balena Dürer ne avesse vista anche solo una, avrebbe anticipato i brontolii di Melville sul fatto che non si possono ricavare indizi accurati circa la vera natura della balena meno mostruosa, sebbene lo scrittore fosse nato, mezzo olandese, a Nuova Amsterdam, e sostenesse di avere gli occhi teneri come giovani capodogli. Il pallido valletto di Moby Dick ci dice che la parola balena viene dall’olandese wallen, che significa andare, sguazzare. Noi sguazziamo nella nostra ignoranza. Le balene vaticinarono lo loro stessa disfatta, furono testimoni ai sensi della parola martire; auspici della propria estinzione, malgrado o per via della loro stazza, schiacciate dal loro peso. L’arte può risvegliarle, ma potrebbe anche farle sparire di loro iniziativa.

Gli occhi di Dürer percepivano la bellezza della nostra condizione malinconica. Attendeva il proprio tradimento. Non c’era nulla di certo nelle vicende umane, nulla di certo sulla terra; un ritratto venne Konterfei, dal francese antico contrefait. Dürer inventò il proprio volto.

Dürer credeva nei segni e nei prodigi.

Panofsky considerava le stampe di Dürer un regno fantastico e visionario, nel quale l’immaginazione dell’artista era stata resa ancora più forte dalla tecnologia. Il critico, nel suo secolo, non poteva neanche lontanamente immaginare una simile velocità, non più di quanto potesse farlo Dürer. Nel 1500 il numero di immagini prodotte dall’uomo che una persona normale poteva aspettarsi di osservare nel corso della sua esistenza era inferiore a quello che noi, oggi, vediamo in un minuto. L’arte era cosa da pochi, ma veniva compresa. Aveva un ruolo ben preciso. Nelle chiese e nei monasteri, i dipinti, le statue e le vetrate possedevano una funzione religiosa, erano interattive, vive. A questi portali tra il reale e il soprannaturale si offrivano candele e preghiere. Dürer ha schiuso un mondo più ampio, al pari di Colombo e Copernico. Un universo visionario. Non fu semplice vederlo. La sua serie di quindici immagini ci si impenna davanti: sono scene così tremende che l’artista di trovò costretto a usare inchiostro nero; sarebbe stato troppo difficile sopportarne altri. Il colore, a questi sogni fatti in bianco e nero nella luce del nord, lo aggiungiamo manualmente. Esiste una cosa che lui non riesca a dire con un colore solo?, domandò Erasmo. Il filosofo riteneva de Dürer, nella sua arte, fosse in grado di esprimere la lingua stessa. Aveva reso moderno ciò che era medievale, a cavallo tra due secoli. Guardava dritto davanti a sé. Il suo talento non era spuntato fuori dal nulla come una cometa.

Melville diceva che gli scrimshaw – incisioni realizzate su denti e ossa di balena – traboccavano dello stesso spirito barbarico e delle stesse suggestioni delle stampe di quel bravo selvaggio olandese di un Albert Dürer. Il fatto che la balena non fosse disposta ad aspettare, che volesse essere considerata immortale da questi scrittori e artisti, faceva trasparire chiaramente la sua impazienza. Ai draghi di Dürer mancava poco per essere balene; se uno ha sempre e solo visto ossa misteriose o immagini nei libri, non c’è molta differenza. Più realistici e specifici sono i dettagli del drago, dice Panofsky, e più è mostruoso l’insieme. Un profluvio di teste che si sollevano, che cadono. Poi, quando uno meno se lo aspetta, eccolo. Il mare. La pelle dell’infinito.

Dal mondo di Dürer gli animali assumono pose curiose, specialmente nelle sue tre incisioni più celebri, risultato di quel progresso tecnico. Secondo il critico vittoriano William Martin Conway, queste immagini sorprendenti e incredibilmente dettagliate – tanto che si potrebbe passare la vita a guardarle – sono centrali nell’arte di Dürer, e ci permettono di entrare nel santuario di un’anima nobile dove sembrano di facile comprensione: la risolutezza giovanile del cavaliere, il passato eroico; l’erudizione del monaco, una vecchiaia confortevole. È la condizione dell’angelo al centro che ci espone il dilemma dell’artista: il suo presente, per cui non è possibile trovare una soluzione.

Nella scrittura come nell’arte Dürer faceva affidamento sugli antichi umori. Servivano a definire il suo mondo, dagli animali che disegnava al temperamento dei ragazzi che sceglieva per la sua bottega. Di questi quattro stati fisiologici, o fluidi – sanguigno, cioè della primavera, dell’infanzia e dell’aria; collerico, ovvero dell’estate, della giovinezza e del fuoco; malinconico, dell’autunno, dell’età adulta e della terra; e flemmatico, dell’inverno, della vecchiaia e dell’acqua – la malinconia era il più pervasivo, poiché afferiva alla fase della vita in cui lui si trovava: la mezza età.

La parola veniva dal greco melan, nero, scuro, e chole, bile. I suoi influssi iniziano a prevalere intorno ai cinquanta o ai sessant’anni. I sintomi comprendono secchezza, magrezza, dimenticanze e misantropie. Può tuttavia succedere a ogni età: un’ombra scagliata sulla faccia. Se non tenuta a freno, poteva portare alla pazzia, curabile solo con misure estreme: musica, fustigazione o cauterizzazione, un procedimento a cui si sottopone Francesco d’Assisi nei suoi ultimi anni di vita: un ferro rovente infisso a crudo nella carne, dall’orecchio al sopracciglio. Una cura terrificante, ma il santo affermava di non aver sentito alcun dolore.

L’unica cosa su cui i critici si trovano d’accordo, a proposito di Melencolia, è che si tratta dell’oggetto più studiato nella storia dell’arte. Nessun altro artista si è lasciato dietro un messaggio in codice di tale portata. Divenne il suo biglietto da visita.

E allora il mare è il nostro inconscio collettivo, scrisse Jung, un luogo solitario e desolato dove al posto delle persone fluttuano strane ombre spettrali. Qualunque specchio d’acqua evoca l’inquietante, il corpo al di sotto della pelle, un corpo che corpo non è affatto. Assenza e presenza. Il vero mare è freddo e nero, pieno di bestie, disse Sartre, striscia sotto questa sottile pellicola verde, fatta apposta per ingannare la gente.

Ci sono due tipi di balene, aveva scritto: le balene classificate come cetacei, e quelle che si ingrandiscono fino a diventare idee.

L’amore per il mare non è altro che amore per la morte, questo lo disse Mann.

Il mare tuttavia non consola, non si ricorda di noi: nessuno si salva, se non nelle stelle.

Dürer non vide mai la balena.

Il 22 novembre 1577 tredici balene dirette a sud vennero sbalzate fuori dal mare. Un’acquaforte di Jan Wierix da Anversa ne raffigura tre sulla sabbia e dieci tra le onde, pronte a uscire. La gente del luogo fugge in preda al panico, terrorizzata da quelle fauci feroci e dai membri ben visibili. Scappano verso le dune. Tempo dopo, Wierix copierà la Melencolia di Albrecht Dürer.

Neanche una di queste parole è parola mia, appartiene tutto a Philip Hoare e lo trovate scritto, masticato, digerito, esplorato, approfondito e sviscerato in “Albert e la balena“, pubblicato da Il Saggiatore.

Vuole essere la biografia di Dürer, e a tratti lo è. Ma è anche un saggio abbastanza confuso, che nella prima parte mantiene la sua promessa e che da metà in poi prende una strana deriva tra parentesi aperte e mai chiuse; inserimento di autori come Thomas Mann, Jung e Freud che si fanno la guerra, Alberto Magno e il suo apprendista Tommaso d’Aquino o poi flussi di coscienza e memoria che spaziano nella vita e nel vissuto di Hoare (ce ne frega? No, ma dobbiamo sorbircelo comunque).

Avrei tagliato 200 pagine? Sì. Non avevamo bisogno di tante delle cose contenute tra queste pagine, ma di tutto il resto, invece, ne abbiamo un bisogno fortissimo: arte, poesia, bellezza, passione.